著者:森山 暖(もりやま はる)

公認心理師 | 総支援歴 23年(発達障がい支援中心)

プロフィールページへのリンク

「うちの子、なんだか他の子と違うかも…」

先日、3歳の息子と公園へ行ったときのこと。同じ年頃の子たちが賑やかに滑り台で遊ぶ中、息子は一人、黙々と砂を手に乗せては落とすことを繰り返していました。

「声をかけても振り返らない」「お友達と遊ばない」「少しの変化でパニックになる」――わが子のそんな姿を前に、不安や戸惑いを感じたことはありませんか?

「私の育て方のせい?」「周りからどう見られているのだろう」「この子の将来は大丈夫?」と胸が締め付けられ、悩み続ける日々を過ごす保護者の方は少なくありません。

でも、どうか一人で抱え込まないでください。

23年間の支援経験を持つ公認心理師として、まずお伝えしたいのは、「あなたは一人ではない」ということです。 この不安を希望に変える鍵、それが「療育」という支援の仕組みです。お子さんや保護者の心強い味方になってくれる、児童発達支援や放課後等デイサービスといった、具体的な支援があることをご存じでしょうか?

療育とは?:不安を希望に変える「応援」の仕組み

「私の育て方が悪かったのかな…」 「周りの人にどう思われるだろう…」 「この子の将来はどうなるんだろう…」

療育という言葉を初めて聞いた時、多くの保護者の方がこんな複雑な気持ちになります。 でも、私が実際に療育をおすすめした保護者の方からは、こんな声をお聞きします。

「最初は認めたくない気持ちもありました。でも、専門の先生に丁寧に娘の特性について説明してもらい、『お母さんのせいじゃないですよ』と言ってもらえた時、肩の荷が下りたような気がしました」(4歳女児のお母さん)

「集団活動がとても苦手で、幼稚園の行き渋りが酷かったわが子。でも療育にはとても嬉しそうに通います。『ここは安心できる場所なんだ』と息子が感じているのが分かります」(5歳男児のお父さん)

このように、最初は不安だった気持ちが、実際に支援を受けることで安心感や希望に変わっていく—それが療育の力なのです。

今の療育は、「障がいを治す」という昔のイメージではなく、一人ひとりの得意なことや個性を大切に、より良く育つための支援へと変化しています。

療育の主な目的

基本的な生活スキルの習得:将来の自立に向けた土台づくり

基本的な生活スキルの習得は、お子さんが将来自立した生活を送るための土台づくりとなる重要な支援です。これらのスキルは、単なる行動の練習ではなく、「自分でできた」という自信と誇りを育む成功体験の宝庫でもあります。

コミュニケーション力を養う:言葉や非言語で「思い」を伝える力

コミュニケーション力は、人とのつながりを築き、社会の中で自分らしく生きるための基本的な力です。発達に特性のある子にとって、コミュニケーションは特に重要でありながら、しばしば困難を感じる領域でもあります。

特に自閉スペクトラム症のお子さんなどは、言葉での表現が困難な場合も多いため、絵カードやサインなどの代替コミュニケーション手段の活用も重要です。

社会性と協調性の発達:集団の中で自分らしさを発揮するために

社会性は、他者と共に生きる力であり、集団の中で自分らしさを発揮しながら協調性を保つ重要なスキルです。お子さんが将来、学校や職場、地域社会で円滑な人間関係を築くための重要な基盤となります。

療育では、遊びや活動を通じて自然に社会性を身につけられるよう工夫された支援が行われています。

認知や運動能力の向上:理解力・問題解決・体を動かす力

認知能力と運動能力は、お子さんの学習や日常生活の基盤となる重要な力です。これらの能力は相互に関連し合いながら発達するため、療育では統合的なアプローチで支援が行われています。

感情の理解とコントロール:安定した社会生活のために

感情のコントロールは、お子さんが安定した社会生活を送るために不可欠なスキルです。特に発達に特性のあるお子さんは、感情の起伏が激しかったり、適切な表現方法がわからなかったりすることがあるため、丁寧な支援が必要です。

自己肯定感の形成:「できた」「楽しい」の成功体験を積み重ねる

自己肯定感は、お子さんの健やかな成長と発達において最も重要な要素の一つです。「自分は価値のある存在だ」「自分にはできることがある」という感覚は、すべての学びと成長の土台となります。

療育では、お子さんの発達段階と特性に合わせ、スモールステップで確実に「できた!」を体験できるよう支援します。

どんな支援がある?

お子さんの発達が気になったとき、年齢に応じて受けられる支援サービスには大きく分けて2つがあります。これらの支援内容を詳しく理解することで、最適な支援を選択できるようになります。

児童発達支援:未就学児(0~6歳)対象の支援

支援の基本的な考え方

児童発達支援は、0歳から6歳までの未就学児を対象とした通所型の療育サービスです。小学校入学前の大切な時期に、お子さんの発達を総合的に支援し、将来の自立した生活の基盤を築くことを目的としています。

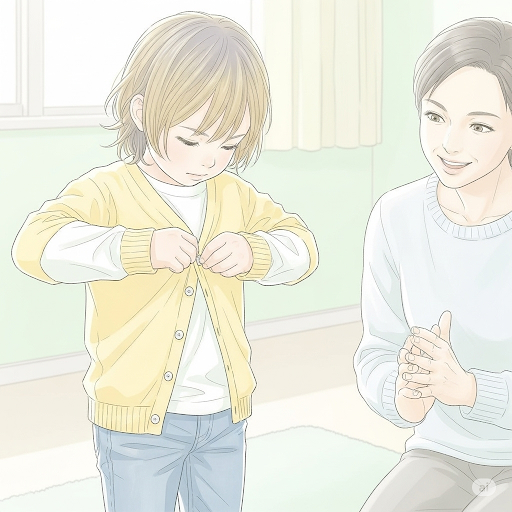

日常生活スキルの習得支援

基本的日常生活動作の確立が最重要テーマの一つです。食事、着替え、トイレ、歯磨きなど、毎日の生活に欠かせないスキルを段階的に身につけられるよう支援します。

- 食事:スプーンやフォークの使い方、適切な量を口に運ぶ、食べ始める前、食べ終わった後のマナー等

- 着替え:ボタンやファスナーの操作を練習、着替える順番等

- 排泄:トイレトレーニングについて、個々の特性、発達段階に合わせて実施

- 衛生:手洗い、歯磨き、身だしなみを整える手順、衛生習慣の定着

運動・感覚機能の発達支援

粗大運動と微細運動の両面からアプローチします。

- 粗大運動:走る、跳ぶ、バランスを取るなど全身を使った大きな動き

- 微細運動:はさみの使い方、クレヨンでの描画、ブロック遊び等、手指の巧緻性を高める自立支援課題

- 感覚統合:視覚、聴覚、触覚などの感覚情報を適切に処理する力の育成

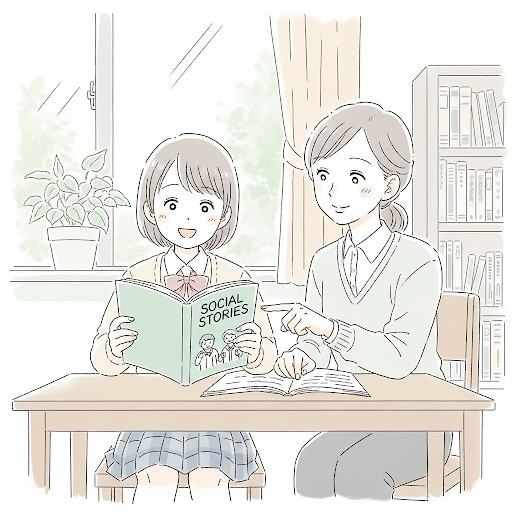

コミュニケーション能力の育成

言語の理解と表現の両面を支援します。お子さんは理解しやすく安心して過ごせるだけでなく、自分に合った方法で気持ちや希望を伝えやすくなるというメリットがあります。

- 絵や写真などの視覚的な支援や、部屋や机など環境を調整することで、言葉だけでは伝わりにくい内容を目で見て分かるようにすることで、混乱や不安を減らし、安心してコミュニケーションを取れるよう配慮します。

- 言葉が苦手でも、絵や物、身振りなど自分がやりやすい方法で思いや要求を伝えやすくなります。

- 「欲しい」「困った」「知りたい」など、いろいろな気持ちや行動の目的を多様な方法で表現できるようになります。

社会性・人間関係の発達

周りの人との関わり方を学びます。

- 家族以外の人との信頼関係の形成:信頼関係を基盤とした安定した関係性の構築

- 集団参加:小集団での活動を通じた協調性の育成

- ルールの理解:順番を守る、みんなで使うものを大切にするなどの社会的ルール

放課後等デイサービス:就学児~高校生(6~18歳)対象の支援

支援の基本的な考え方

放課後等デイサービスは、小学校から高校まで(6歳~18歳)の就学児を対象とした通所型サービスです。学校がある平日の放課後や土日、長期休暇を利用して、学校では難しい個別的な支援を提供します。

自立支援と日常生活充実のための活動

将来の自立に向けた実践的なスキルを身につけます。

- 学習支援:宿題のサポート、発達段階に合った個別学習プログラムの実施

- 生活技能訓練:整理整頓、料理、洗濯などの家事スキル

- 金銭管理:お金の使い方、生活で必要な実践的な計算能力の向上

- 時間管理:スケジュール管理、段取りや計画的に行動する力

地域交流と社会参加

地域社会との関わりを大切にします。

- 地域イベント参加:お祭り、ボランティア活動への参加

- 公共施設利用:図書館、博物館、スポーツ施設の利用

- 職場体験:将来の就労に向けた実体験

- 交通機関利用訓練:電車やバスの乗り方の練習

余暇活動の充実

楽しみながら成長できる活動を提供します。

- スポーツ活動:チームスポーツ、個人競技、運動療育

- ゲーム・遊び:ボードゲーム、カードゲーム、集団遊び

- 外出活動:公園、遊園地、映画館などへの外出

- 季節行事:お花見、夏祭り、クリスマス会など

年齢に応じた療育支援は、お子さんの発達段階と将来の目標に応じて設計されています。児童発達支援では生活の基盤となるスキルを、放課後等デイサービスでは社会参加に向けた実践的なスキルを身につけることができます。

皆さんの近くには様々な特色を持つ事業所があります。まずは見学や体験を通じて、お子さんが「楽しい」「やってみたい」「安心できる」と感じられる場所を見つけることから始めてみてください。

お子さんの笑顔と成長を支えるために、年齢や状況に応じた最適な支援を活用していきましょう。

支援を受けるには

1. 療育の第一歩となる「市区町村窓口」への相談手順

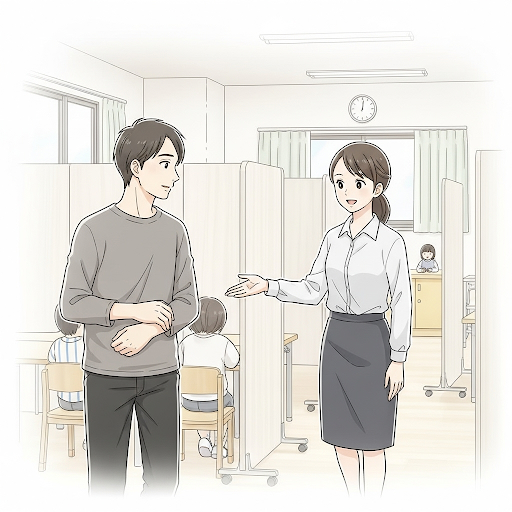

相談の流れと心構え

療育の窓口は、お住まいの市区町村や都道府県によって異なりますが、以下の方法で相談・利用ができます。保健センターや福祉課に療育の利用のために電話をすると、まずは以下のような内容を聞かれることが多いです。

- お子さんの年齢と気になる行動や発達の様子

- 日常生活での困りごと

- 保護者の方のニーズ

「うまく説明できるか心配…」という保護者の方も多くいますが、窓口対応の保健師等が丁寧に対応してくれますので、緊張せずにありのままを伝えてください。

その後、お住いの地区を担当している保健師と面接日程を調整します。

面接日程が決まったら、お子さんと一緒に保健センターや福祉課を訪問します。初回面接では、保健師や心理士がお子さんの発達の様子を実際に確認しながら、今後の支援について具体的に相談を進めます。「うまく説明できるか心配…」という保護者の方も多くいらっしゃいますが、対応した保健師が丁寧にお話を伺いますので、気負わずにありのままをお伝えください。

ここで状況に応じて児童発達支援や放課後等デイサービスでの支援が提案されたり、他の専門機関(医療機関・心理相談センターなど)の紹介を受けることもあります

面接時に準備するもの

- 母子健康手帳(発達の記録が重要な情報となります)

- お子さんの外出に必要なもの(おむつ、水分、着替えなど)

- 普段使っているお気に入りのおもちゃ(お子さんがリラックスできるよう)

2. 事業所の見学 ~最適な療育の場を見つけるために~

児童発達支援や放課後等デイサービス事業所は毎年増えていて、それぞれ異なる特色を持っています。見学前に以下の点を整理しておくと、より効果的な見学ができます。

事業所見学時のチェックポイント

1. 支援方針とプログラム内容

- 事業所のコンセプトや支援に対する考え方が明確か

- 個別療育と集団療育のバランス

- 発達障がいにエビデンスのある支援プログラム(TEACCH、ABA、感覚統合など)

2. スタッフの専門性と人柄

- 保育士、児童指導員、作業療法士などの専門資格

- 子どもへの接し方や雰囲気

- 保護者対応の丁寧さ

3. 環境と設備

- 子どもの特性に配慮した構造化された空間

- 安全で清潔な環境が整っているか

- 必要な設備や教材が充実しているか

4. 保護者への配慮

- 支援中の様子を見学できるか

- 定期的な面談やフィードバックの機会

- 家庭での対応についてのアドバイス

5. 利用条件と実用性

- 利用可能な曜日・時間

- 土日や長期休みの際の受け入れ

- 他の利用者の年齢層や特性

見学時によくある質問例

「療育って具体的に何をするのですか?」

「うちの子の場合、どのような支援が効果的でしょうか?」

「保護者として、どんなサポートをしていただけますか?」

「他の事業所との違いはどこにありますか?」

これらの質問を通じて、事業所の特色や対応力を確認できます。

体験利用の活用

多くの事業所では体験利用が可能です。実際にお子さんが活動に参加する様子を見ることで、以下が判断できます。

- お子さんがスタッフになつくか

- 活動内容に興味を示すか

- 環境に適応できそうか

年齢に応じた療育支援は、お子さんの発達段階と将来の目標に応じて設計されています。児童発達支援では生活の基盤となるスキルを、放課後等デイサービスでは社会参加に向けた実践的なスキルを身につけることができます。

地域には多様な特色を持つ事業所があるため、お子さんの個性と特性に最も適した支援を選択することが可能です。まずは見学や体験を通じて、お子さんが「楽しい」「やってみたい」「安心できる」と感じられる場所を見つけることから始めてみてください。

利用開始までの手続き ~受給者証取得から契約まで~

ステップ1:必要書類の準備

利用には、市区町村に受給者証を申請し、発行してもらいます。申請には以下の書類が必要です

- 支給申請書(市区町村の窓口で入手)

- 医師の意見書や診断書(かかりつけの小児科等で書いてもらえます)

- 申請者(保護者)とお子さんのマイナンバー

- 障害児支援利用計画案

ステップ2:障害児支援利用計画案の作成

計画案の作成方法は2つあります

①相談支援事業所への依頼

- 市区町村が指定する相談支援事業所に依頼

- 相談支援専門員が自宅を訪問し、お子さんの状況を詳しく聞き取り

- 客観的で専門的な視点から計画を作成

- 費用は自治体負担で、保護者の負担はなし

②セルフプランでの作成

- 保護者が主体となって作成

- 通所予定の事業所がサポート

- 保護者や本人の思いを反映させやすい

はじめての場合は相談支援事業所に依頼するのが良いでしょう。

ステップ3:申請書提出と審査

提出先:市区町村の障害福祉担当窓口

- 書類提出後、担当者と面談

- 面談では、お子さんの支援の必要度、現在の状況、家庭環境などが聞かれます。

審査期間:通常1か月~1か月半程度

- 自治体によって期間が異なる場合があります

- 書類に不備がある場合は、追加提出が必要になることも

ステップ4:受給者証の交付

受給者証には以下の重要な情報が記載されます

- 支給量:月に利用できる日数(最大23日)

- 給付決定期間:通常1年間(更新が必要)

- 負担上限月額:世帯収入に応じた月額上限

世帯収入別負担上限額(令和7年度)

- 生活保護受給世帯:0円

- 市町村民税非課税世帯:0円

- 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満):4,600円

- 上記以外:37,200円

ステップ5:事業所との契約手続き

契約時に必要なもの

- 受給者証の原本

- 印鑑

- 身分証明書

個別支援計画の作成

契約後、児童発達支援管理責任者がお子さん専用の個別支援計画を作成します。この計画には以下が含まれます

- 具体的な支援目標

- 支援方法とアプローチ

- 家庭との連携方法

よくあるご質問にお答えします

Q1. 療育を受けると「障害児」という扱いになってしまうのでしょうか?

A1. そんなことはありません。療育は「お子さんの持っている力を伸ばす」ためのサポートです。診断の有無に関わらず、発達が気になるお子さんであれば利用できます。

Q2. 療育って、具体的にどんなことをするのですか?

A2. 事業所によって様々ですが、どの事業所もお子さん一人ひとりの特性に合わせて、遊びや集団活動、職員とのやりとりを通じて生活スキルやコミュニケーション力を育みます。例えば、パズルやトランポリン、1対1の遊びから小集団のルール遊び、職員との個別課題、地域での社会スキルの実践など、楽しみながら成長を促す活動を行います。

Q3. 他の保護者の方と情報交換する機会はありますか?

A3. 多くの事業所で保護者同士の交流会や学習会を開催しています。同じような悩みを持つ保護者の方との出会いは、心の支えになると多くの方がおっしゃっています。

Q4. 利用料金はどのくらいかかりますか?

A4. 国の制度により、原則として利用料の1割負担となります。また、また世帯の収入に応じ月額上限が決められており、世帯収入が概ね920万円未満の場合、上限は4600円です(令和7年度)。

最後に──保護者の皆さまへ

子育てに心配や不安はつきものです。「この子は大丈夫だろうか」「私の育て方は間違っていないだろうか」そんな気持ちを抱えながら、毎日を過ごしていらっしゃることと思います。

でも、どうか安心してください。「どうしたらこの子らしく、のびのびと育てることができるか」を一緒に考え、支えてくれる専門家や仲間が、地域にはたくさんいます。

療育は、「治療」や「訓練」ではありません。お子さんの素晴らしい個性と可能性を発見し、それを伸ばしていくための「応援」なのです。そして、その応援は、お子さんだけでなく、ご家族の毎日をより豊かで安心できるものに変えていく力を持っています。

お子さんの歩む道に、たくさんの可能性が広がっていることを、私たちも願っています。

【参考文献】

厚生労働省「児童発達支援ガイドライン」「放課後等デイサービスガイドライン」「保育所等訪問支援ガイドライン」2024

【更新履歴】

2025年11月3日:『事業所見学時のチェックポイント』から、’送迎サービスの有無と範囲’を削除。参考文献を追加。

2025年10月10日:文章の構成を見直し、内容をより分かりやすく修正。記事タイトルとアイキャッチ画像を変更。

コメント