著者:森山 暖(もりやま はる)

公認心理師 | 総支援歴 23年(発達障がい支援中心)

プロフィールページへのリンク

最近よく聞く『ゲーム障害』って、本当に病気なの?

その答えは、「はい、ゲーム障害は医学的疾患です」

2019年5月、世界保健機関(WHO)は「ゲーム障害(Gaming disorder)」を正式な疾病として国際認定しました。これは、あなたの抱える悩みがしつけの問題ではないことを示しています。特に、発達障がいのお子さんは、そうでないお子さんと比べてゲーム障害のリスクが非常に高いことが科学的に判明しています。

ご家族が悩む前に、この正確な知識を持つことが適切な支援への第一歩となります。公認心理師として、最新の科学的根拠に基づいた情報をお届けします。

📚 ゲーム障害シリーズについて

このシリーズでは、ゲーム障害について科学的根拠に基づいた正確な情報をお届けします。第1回となる本記事では、WHOが認めた疾病としての基礎知識と発達特性との関連(導入編)を詳しく解説いたします。

🏥 WHOが「ゲーム障害」を正式認定した歴史的経緯

ゲーム障害の疾病認定には、日本の医師が深く関わった重要な背景があります。

日本発の国際的取り組み

日本の依存症治療の最前線を担う久里浜医療センター(樋口進院長)は、2013年からWHO総会で直接交渉を行い、その必要性を訴え続けてきました。そしてついに2017年のICD-11(国際疾病分類の第11版。世界中で統一された病気の基準)草案に「ゲーム障害」が盛り込まれました[1]。

📅 正式認定のタイムライン

| 年月 | 出来事 |

|---|---|

| 2013年 | 久里浜医療センター樋口院長がWHO総会で交渉開始 |

| 2017年 | ICD-11草案に「ゲーム障害」が初めて掲載 |

| 2018年6月 | ICD-11でゲーム障害の詳細基準を公表 |

| 2019年5月 | WHO総会で正式承認・採択(医学的疾病として認定) |

| 2022年1月 | ICD-11発効開始(各国で適用開始) |

💡 なぜ疾病認定が重要なのか

正式な疾病として認定されることで、適切な診断・治療・支援体制の整備が進み、保険適用や公的支援の根拠となります。

📋 WHO・ICD-11による正確な診断基準

ゲーム障害(Gaming disorder)」と診断されるためには、以下の3つの診断基準すべてが少なくとも12ヶ月間継続している必要があります(症状が重篤な場合は、より短い期間でも診断されることがあります)[2]。

1️⃣ ゲーム行動の制御困難(やめられない)

- 開始・頻度・時間・終了のタイミングを自分でコントロールできない状態

- 時間延長の制御不能:「30分だけ」のつもりが数時間続けてしまうなど、予定や意図に反してゲームを中断できない。

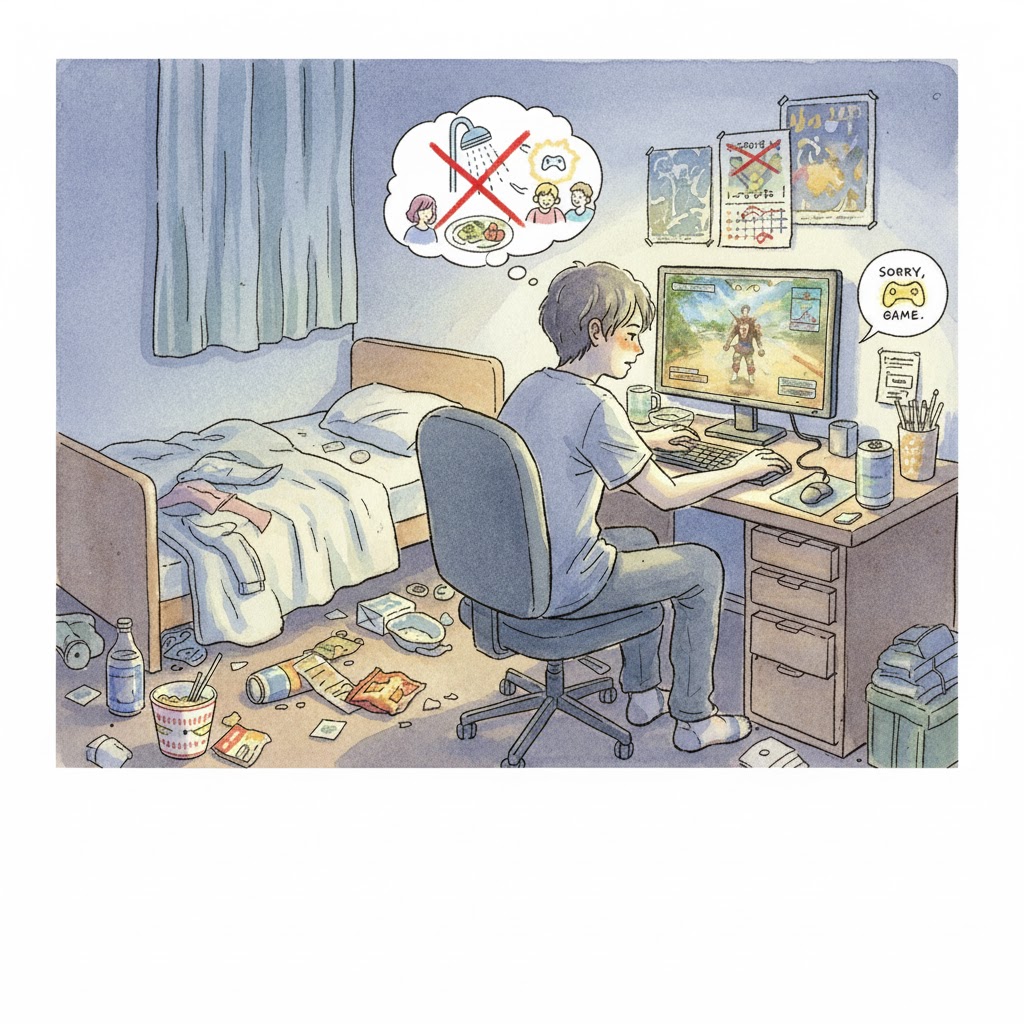

2️⃣ 生活上の優先順位の逆転(生活の破綻)

- 食事・睡眠・入浴といった基本的生活や、学業・仕事、人間関係よりもゲームを優先する

- 家族や友人との約束をキャンセルしてまでゲームを継続する

3️⃣ 負の結果にもかかわらず継続・悪化(依存の本質)

- 健康問題(睡眠不足、体調不良)、学業・職業への悪影響(成績低下)、家族関係の悪化などが明らかでも、ゲームを止められない、またはエスカレートする

📊 日本におけるゲーム障害の現状

🔢 最新の有病率データ

2019年に実施された10-29歳を対象とした全国調査では、以下の結果が得られました[3]。

| 性別 | ゲーム障害疑い率 | 推定人数 |

|---|---|---|

| 男性 | 7.6% | 約60万人 |

| 女性 | 2.5% | 約20万人 |

| 全体 | 5.1% | 約80万人 |

日本以外の諸外国では有病率3.05%と報告されており[4]、日本の数値は国際的にやや高い傾向にあります。

🏥 久里浜医療センターの受診状況[5]

- 受診者の90%がゲーム依存(主にオンラインゲーム)

- 受診者の2/3が未成年者(中高生が約50%)

- 予約状況:2ヶ月に1回の予約が1時間で満席

- 課題:全国で専門治療を行う施設は限られている

🧠 発達障害との関連性【導入編】

最新の研究により、発達障害(ASD・ADHDなど)のあるお子さんは、定型発達の子どもと比べておよそ2~3倍、ゲーム障害を発症しやすいことが報告されています[6]。

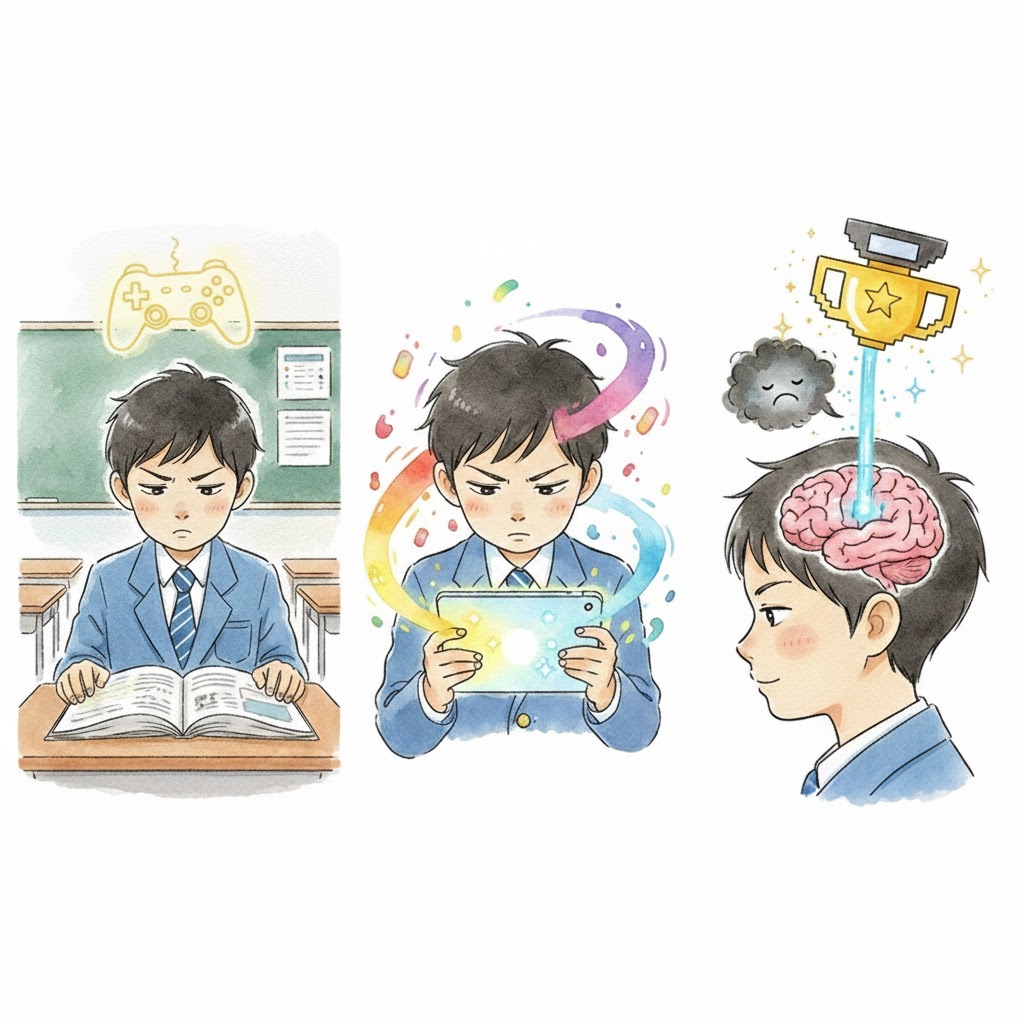

🎯 ADHD(注意欠如・多動症)の場合

- 「遅延報酬の嫌悪」:勉強など時間のかかる達成よりも、ゲームの即時的成功を選ぶ(待つことの困難さ)

- 「衝動性」:一度始めると制御が困難になりやすい

- 「自己治療仮説」:脳のドーパミン系不足をゲームの達成感で補おうとする

🔄 ASD(自閉スペクトラム症)の場合

- 「明確なルール」への安心感:ゲームの予測可能性と一貫性

- 「対面回避」:現実の複雑なコミュニケーションより、ゲーム内の分かりやすいやり取りを選ぶ

- 「没頭傾向」:興味のあることに深く集中する特性がゲームと合致

💡「自己治療仮説」とは

子どもは単に快楽を求めているのではなく、現実世界で抱える『生きづらさ』や『孤立感』といった心理的苦痛から逃れ、心を保つための『避難場所』としてゲームを使っている

- 学校での理解不足・孤立感

- 勉強についていけないストレス

- 感覚過敏による疲労・不快感

- 友人関係構築の困難

❌ よくある誤解を科学的根拠で解消

誤解1️⃣「甘えやしつけの問題」

❌ 間違い: 「親のしつけが悪いからゲーム依存になる」

⭕ 科学的事実:*ゲーム障害は脳の構造的・機能的変化を伴う医学的疾患です。保護者の責任ではありません。

誤解2️⃣「意志の力で解決できる」

❌ 間違い: 「やる気があればゲームをやめられるはず」

⭕ 科学的事実: アルコール依存症と同様のメカニズムで、意志の力だけでは制御困難な状態です。

誤解3️⃣「ゲームを取り上げれば解決」

❌ 間違い: 「物理的にゲーム機を隠せば治る」

⭕ 科学的事実: 根本的な心理的苦痛(生きづらさ)が解決されない限り、他の問題行動や症状の悪化を招く可能性があります。

📚 このシリーズで学べること (全6回)

今回から始まる全6回シリーズでは、ゲーム障害について包括的な知識をお届けします。

| テーマ | 主な内容 | |

|---|---|---|

| 第1回 | ゲーム障害とは何か | WHO基準・現状データ・発達障害との関連 |

| 第2回 | 発達障害の子どもがハマりやすい理由 | ADHD・ASD特性との詳細な関係性(自己治療仮説の深掘り) |

| 第3回 | 早期発見のサイン | 家庭でのチェックポイント・対応指針 |

| 第4回 | 家庭でできる予防と支援 | 効果的なルール作り・関わり方 |

| 第5回 | 治療と支援の実際 | 専門機関での取り組み・家族支援 |

| 第6回 | 相談窓口と支援ネットワーク | 全国の専門機関・利用方法 |

🌟 まとめ:正しい理解から始まる適切な支援

ゲーム障害は、「やりすぎ」ではなく、WHOが正式認定した医学的疾患です。

🔑 重要なポイント

- 医学的疾患:WHOによる国際的認定と明確な診断基準

- ハイリスク:特にADHD・ASDで高いリスク

- 本質的な要因:自己治療仮説(現実の苦痛を和らげる手段としてのゲーム使用)

- 誤解の解消:「甘え」「意志の弱さ」ではない医学的事実

📖 次回予告

第2回では、今回導入した「自己治療仮説」を裏付ける科学的根拠を基に「発達障害の子どもがゲームにハマりやすい理由」を深く掘り下げます。

💝 保護者の皆様へ

ゲーム障害について正しく理解することは、お子さんを責めるためではなく、適切な支援につなげるためです。 一人で抱え込まず、専門的知識を活用しながら、お子さんの特性に寄り添った支援を一緒に考えていきましょう。

【参考文献】

- 国立病院機構 久里浜医療センター「インターネット依存治療部門:WHOとの共同研究報告」 2018

- 世界保健機関(WHO)「ICD-11」2023

- 国立病院機構 久里浜医療センター「ネット・ゲーム使用と生活習慣に関する全国調査」2019

- Stevens MW, Dorstyn DS, Delfabbro PH (2021). Global prevalence of gaming disorder: A systematic review and meta-analysis.Addiction, 116(6)

- 独立行政法人 国立病院機構 久里浜医療センター 樋口進「ゲーム障害について」厚生労働省 第1回ゲーム依存症対策関係者連絡会議 資料 2020

- 厚生労働省「ゲームに関連した生活障害等の問題、併存する疾患及びその対応等の実態把握」2025、『ゲーム障害の診断・治療法の確立に関する研究』2021

【更新履歴】

2025年10月27日:記事タイトルとアイキャッチ画像を変更

に悩む親へ:理解と対応の3ステップ-cleaned1.png)

に悩む親へ:理解と対応の3ステップ-1-cleaned1-300x300.png)

コメント