著者:森山 暖(もりやま はる)

公認心理師 | 総支援歴 23年(発達障がい支援中心)

プロフィールページへのリンク

感覚の感じ方はひとりひとり異なり、「感じすぎる」ことで生活に困難が生じることもあれば、「感じにくい」ことで安全や健康面にリスクを伴う場合もあります。

このシリーズでは、子どもたち・ご家族・支援者の皆さんが“わがまま”や“育て方”と誤解されがちな困りごとを正しく理解し、日々を安心して過ごせるように、感覚過敏と感覚鈍麻の特徴・実践的な対応策・成長の道筋を丁寧に解説していきます。

連載を通して、「その子らしさ」に寄り添い、支え合うためのヒントをお届けします。

はじめに

「掃除機の音を聞くだけで泣き出してしまう」

「服のタグがチクチクすると言って着るのを嫌がる」

日常のちょっとしたことでも、とても強い反応を示すお子さんの前に、保護者の方は「わがままなのかな?」「育て方の問題なのかもしれない」と感じたことがあるかもしれません。

しかし、その反応は「性格」や「気分」から来ているわけではなく、感覚過敏(かんかくかびん)と呼ばれる特性によるものかも知れません。

感覚過敏とは?

人は毎日、耳・目・鼻・肌・口などを通して様々な刺激を受けています。多くの人にとっては特に気にならない音や光も、ある人にとっては痛みに近い恐怖として感じられることがあります。

例えば、蛍光灯のわずかな「ブーン」という音が非常に不快に聞こえたり、食べ物の匂いだけで吐き気がしたり。本人にとっては「ちょっと気になる」ではなく「どうしても我慢できない強い刺激」なのです。

⚡重要なポイント

大切なのは、感覚過敏は「病気」ではなく脳の情報処理の特徴だということです。

感覚過敏の種類

感覚過敏は様々な感覚で見られます。主な種類を見てみましょう。

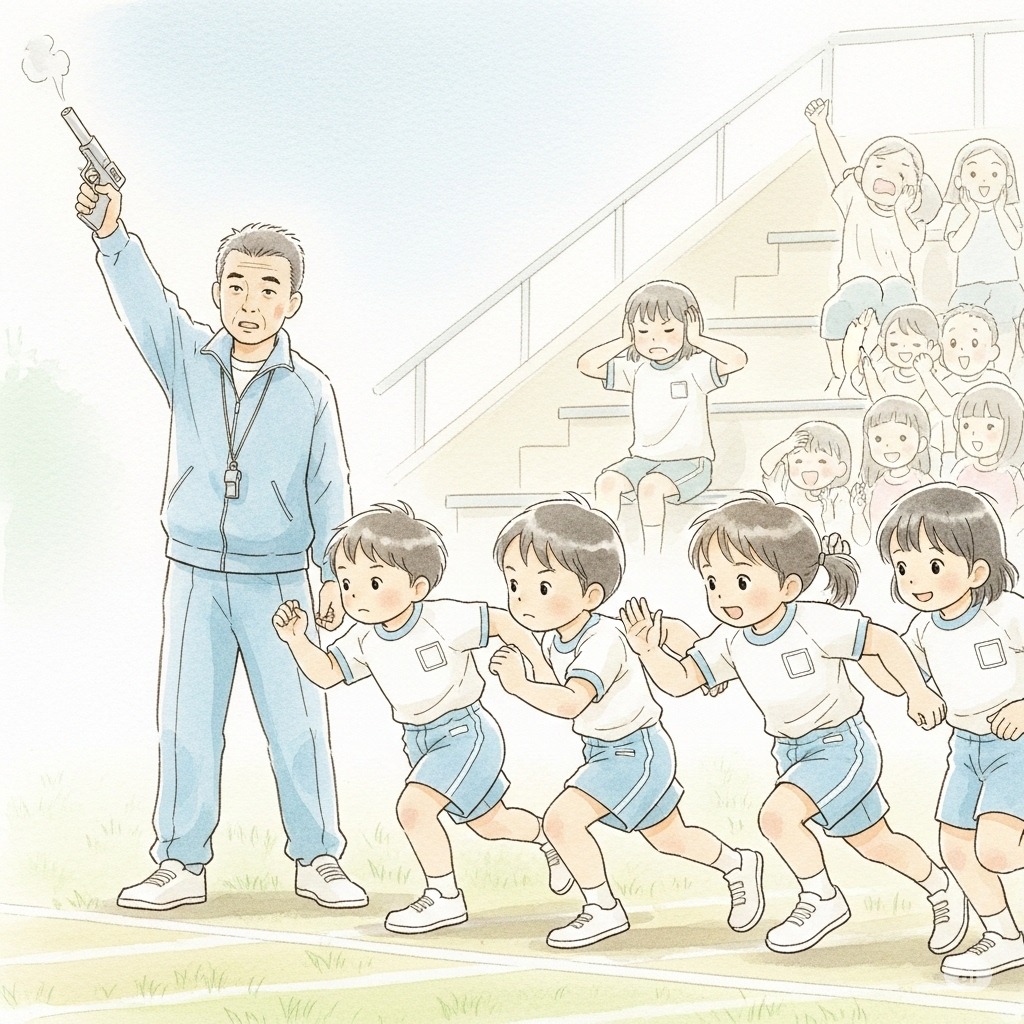

🎵 聴覚過敏

大きな音や突然の音に敏感

掃除機・花火・チャイム・人混みなどが苦手。

👁️視覚過敏

光や強い色彩に敏感

蛍光灯や太陽光がまぶしすぎて頭が痛くなることも。

✋ 触覚過敏

肌ざわりに敏感

服のタグ、縫い目、特定の素材をイヤがる。散髪や歯磨きにも抵抗感を持ちやすい。

👃 嗅覚過敏

においに敏感

柔軟剤や香水、給食のおかずの匂いがつらい。

👅 味覚過敏

味や食感に敏感

味や食感に敏感。塩味や苦味が苦手、食べられる食品に限りがある。

🌡️ 温痛覚過敏

暑さ寒さ、痛みを強く感じる

シャワーや注射がとても苦手。

❤️ 体内感覚過敏

身体の変化に敏感

身体の変化(空腹感・尿意・排便、疲労など)に敏感で、少しの変化でも不安やストレスにつながる。(例:お腹が少しでも空くと強い怒りやパニックにつながりやすい)

- ひとりのお子さんが複数の感覚過敏を同時に持つこともめずらしくありません

- 「敏感な部分」と「感じにくい部分(感覚鈍麻)」が混ざっていることもあります

感覚過敏が生活にもたらす影響

感覚過敏は、日常生活の様々な場面に影響を与えます。

例えば

- 運動会のピストル音でパニックになる

- 柔軟剤の匂いで吐き気をもよおす

- 給食が食べられない

- 衣服のチクチクで朝の準備に時間がかかる

その結果、「今度はいつ辛い刺激が来るんだろう」と常に緊張し、不安を抱えやすくなります。その結果、不機嫌・癇癪に見えたり、登校しぶり(不登校)につながったりすることもあります。

まず大切なのは「理解すること」

保護者や周囲の大人がまずはじめにできることは、「わがまま」ではなく「特性」だと理解することです。

✅良い対応

「この子はこういう感じ方をしているんだ」と保護者の方が理解し、そのつらさに寄り添うことで、お子さんは安心します。

❌避けたい対応

反対に「大げさにしないで」「気にしすぎ」と否定されると、不安がより大きくなったり自尊感情の低下を招いてしまいます。

感覚過敏をすぐになくすことはできません。ただし、環境の工夫や予測できる対応があれば、負担は軽減できます。

まとめ

感覚過敏は「脳の感じ方の違い」であり、お子さんの努力不足や育て方の問題ではありません。

まずはその「つらさ」に共感し、安心できる環境づくりを意識することが大切です。

次回予告

次回は「聴覚過敏」と「視覚過敏」について、日常生活で実践できる具体的な工夫や便利グッズをご紹介します。

【更新履歴】

2025年10月11日:文章の構成を見直し、内容をより分かりやすく修正。記事タイトルとアイキャッチ画像を変更。

コメント