著者:森山 暖(もりやま はる)

公認心理師 | 総支援歴 23年(発達障がい支援中心)

プロフィールページへのリンク

第6回では、これまでの6回の学びを振り返り、「あの時の自分」と「今の自分」を比較して変化を確認します。そして何より、これから先も続けていく子育ての新しいスタートラインに立つ、特別な時間です。

第6回で体験すること

🎯 第6回の目的

6回の学習成果を振り返り、自分と子どもの変化を確認します。そして、今後も続けていく取り組みを明確にし、仲間との絆を深めてプログラムを修了します。

⏰ 第6回の流れ(約90分)

- 前回の宿題振り返り(15分)

- 6回の学習振り返り(20分)

- 現状把握表の書き直し(ビフォーアフター)(20分)

- 今後の取り組み計画作成(15分)

- 最後の共有タイム(15分)

- 修了式・記念撮影(5分)

前回の宿題振り返り~環境調整実践の成果

第6回は、前回の宿題「環境調整実践週間」の成果発表から始まります。多くの参加者が環境調整の威力を実感した報告をしてくれます。

🌟 環境調整実践の成功事例

DDさん(8歳女児の母)の成功報告

「娘の『宿題タイム』を夕食後のダイニングテーブル・私が近くで読書・照明を明るくする環境に変えたところ、1週間で宿題バトルがゼロになりました!娘も『この方がやりやすい』と言ってくれて、親子関係がとても良くなりました」

EEさん(5歳男児の母)の発見

「息子の『朝の支度』問題で、前日の夜に一緒に準備・朝は10分早起き・できたら具体的に褒めるを実践しました。3日目から息子が自分から『準備しよう』と言うようになり、『環境を変えるだけでこんなに変わるんだ』と感動しました」

6回の学習振り返り~私たちの成長の軌跡

📚 6回で学んだことの総復習

6回の学習を通じて、参加者が身につけた「5つの力」を振り返ります。

🌟 6回で身につけた5つの力

- 【第1回】行動で見る力:性格ではなく具体的な行動で理解する

- 【第2回】基準を下げる力:「当たり前」を「素晴らしい」に変える

- 【第3回】分類する力:カテゴリー分けで全体像を把握する

- 【第4回】ギリギリセーフを見つける力:困った行動の中の頑張りを発見する

- 【第5回】環境をデザインする力:状況分析から環境調整を行う

🎭 ビフォーアフター:私たちの変化

| 項目 | 参加前(第1回) | 参加後(第6回) |

|---|---|---|

| 子どもを見る視点 | 「だらしない」「わがまま」「問題児」 | 「服を脱ぐ」「意見をはっきり言う」「頑張り屋さん」 |

| 困った行動への反応 | 「なんでできないの!」とイライラ | 「ギリギリセーフはないかな?」と冷静に |

| ほめ方 | 「偉いね」「いい子だね」 | 「○○してくれてありがとう」「○○できたね」 |

| 自分への評価 | 「ダメな母親」「子育てが下手」 | 「頑張っている母親」「子どもの環境デザイナー」 |

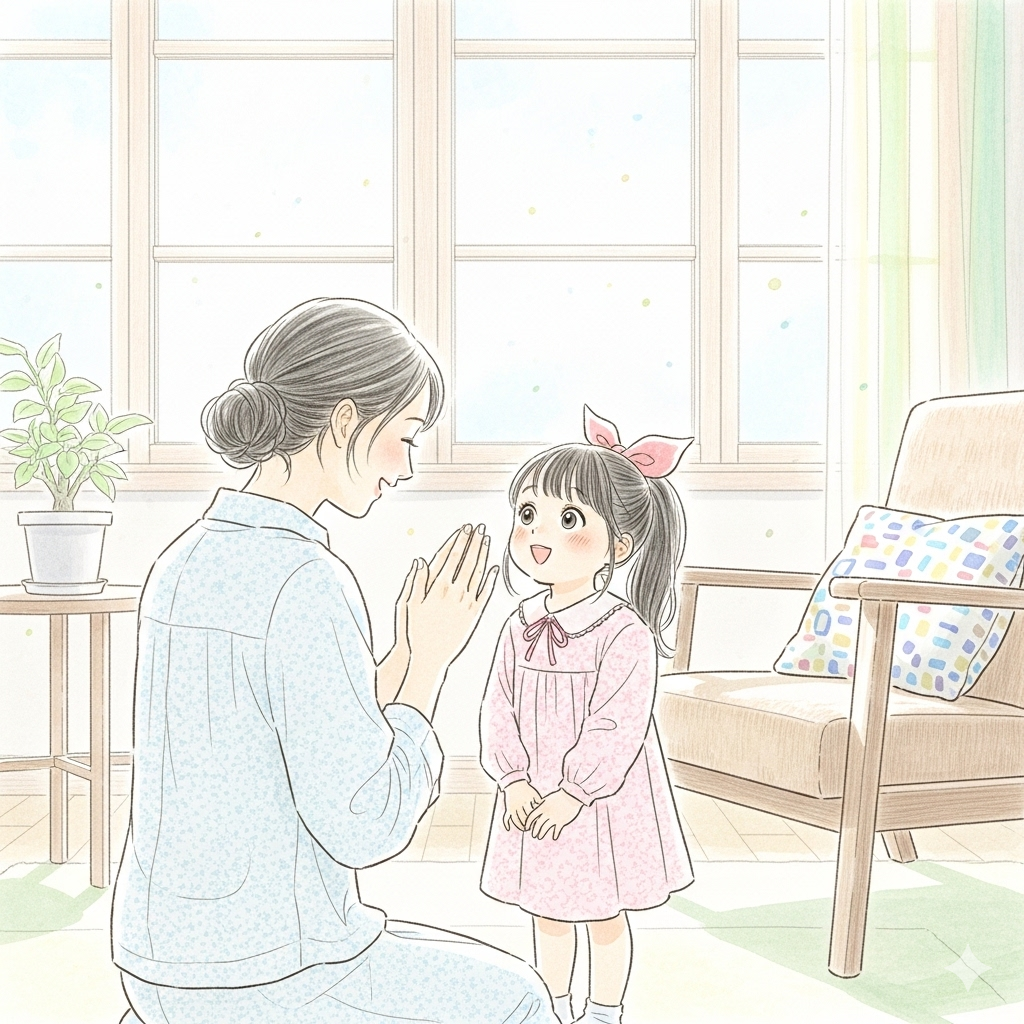

現状把握表の書き直し~劇的な変化を実感する

📝 第1回と第6回の現状把握表比較

第6回の最も感動的な瞬間は、第1回に書いた現状把握表を見直す時間です。多くの参加者が、同じ子どもなのに全く違って見えることに驚きます。

📋 現状把握表書き直しの手順

- 第1回の現状把握表を見直す(5分)

- 新しい現状把握表を白紙から書く(10分)

- 2つを比較して変化を確認(5分)

✨ 参加者の劇的な変化例

FFさん(6歳男児の母)のビフォーアフター

【第1回の現状把握表】子どもの困ったところ

- 「わがまま」

- 「集中力がない」

- 「友達とトラブルが多い」

【第6回の現状把握表】子どものいいところ

- 「自分の意見をはっきり言える」

- 「好きなことには30分以上集中する」

- 「友達と意見が違ってもちゃんと話し合おうとする」

- 「ケンカしても翌日には仲直りする」

- 「嫌なことを我慢せずに表現できる」

FFさんの感想:「同じ子どもなのに、こんなに見え方が変わるなんて信じられません。息子が愛おしくてたまりません」

📈 「困ったところ」から「いいところ」への大移動

🔄 よくある変化パターン

- 「困ったところ」の項目数が大幅減少

- 「いいところ」の項目数が倍増

- 同じ行動が「困った」から「頑張り」に変化

- 新しく発見された「いいところ」がたくさん追加

今後の取り組み計画~学びを継続するために

🗓️ ペアプロ修了後の継続計画

6回のプログラムで身につけた力を、今後の日常生活でも継続していくための具体的な計画を立てます。

📋 継続計画の3つの柱

- 日々の実践:毎日続けたいこと

- 週間振り返り:週1回確認したいこと

- 月間チェック:月1回見直したいこと

📅 具体的な継続計画例

| 頻度 | 取り組み内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 毎日 | ・子どもの「いいところ」を1つ見つけて声に出す ・困った行動があったら「ギリギリセーフ」を探す ・自分の頑張りも1つ認める | 習慣化・視点の定着 |

| 毎週 | ・1週間の「発見ノート」を振り返る ・うまくいった環境調整を確認 ・家族で「お互いの良いところ」を話し合う | 成果確認・家族との共有 |

| 毎月 | ・現状把握表を更新 ・新しい環境調整にチャレンジ ・同期の仲間と近況報告 | 成長の確認・仲間との絆維持 |

🎯 個人別継続計画の作成

GGさん(7歳女児の母)の継続計画

【毎日】娘の「学習面でのギリギリセーフ」を1つ見つける

【毎週】夫と「娘の成長発見会議」を開く

【毎月】娘自身に「最近嬉しかったこと」を聞く

【特別】困った時はペアプロ仲間にLINEで相談する

最後の共有タイム~仲間との絆を深める

💬 6回の思い出と感謝を共有

プログラムの最後は、参加者同士で6回の思い出と学び、そして感謝の気持ちを共有する特別な時間です。

💕 最後の共有タイムの内容

- 一番印象に残った回と理由

- 最も大きな発見や気づき

- 仲間への感謝メッセージ

- 今後の抱負

🌸 参加者の感謝メッセージ

HHさんの感謝メッセージ

「皆さんと一緒だったから、6回続けることができました。同じ悩みを持つ仲間がいるということが、どんなに心強かったか。これからも、この絆を大切にしていきたいです」

IIさんの感謝メッセージ

「ペアワークで皆さんに『それもいいところですね』と言ってもらえたことが、自信につながりました。一人では気づけなかった息子の良いところを、皆さんと一緒に発見できて本当に嬉しかったです」

🤝 今後も続く仲間との絆

💌 修了後の交流計画

- LINEグループ:日常の小さな発見や相談を共有

- 月1回の茶話会:近況報告と新しい発見の共有

- 季節のイベント:親子で参加する交流会

- 困った時の相談体制:お互いに支え合う関係を継続

修了式~新しいスタートラインに立って

🏆 修了証授与

6回のプログラムを完走した参加者には、修了証が授与されます。これは過去の苦悩に終止符を打ち、新しい子育ての始まりを告げる証明書です。

📸 記念撮影

最後は参加者全員で記念撮影。6回の成長と学び、そして絆を写真に残します。多くの参加者が、この写真を見るたびにペアプロで学んだことを思い出し、初心に帰ると話されます。

ファシリテーターからの最後のメッセージ

💐 6回の旅路を振り返って

ファシリテーターからの言葉

「6回前の皆さんと今の皆さんを見比べると、表情が全く違います。最初は不安そうだった顔が、今は希望と自信に満ちています。

皆さんが身につけたのは、単なるテクニックではありません。子どもを愛する新しい眼鏡です。その眼鏡をかけている限り、どんな困難があっても、お子さんの中に必ず『頑張り』や『成長』を見つけることができるでしょう。

完璧な親である必要はありません。でも、愛情深い親であり続けてください。そして、困った時は一人で抱え込まず、今日ここにいる仲間を頼ってください。皆さんの子育てを、私たちはずっと応援しています」

参加者への最後のエール

🌅 新しい明日への出発

6回のペアレントプログラム、本当にお疲れ様でした。

今日この瞬間から、あなたは「良いところ探しの達人」であり、「愛情あふれる環境デザイナー」です。お子さんにとって、これほど心強い味方はいないでしょう。

💖 持ち帰っていただく5つの宝物

- 行動で見る眼鏡:具体的で温かい理解

- ハードルを下げる心:「当たり前」を「素晴らしい」に変える優しさ

- ギリギリセーフ発見レーダー:困った行動の中の頑張りを見つける力

- 環境デザイン技術:子どもが輝ける場を作る技術

- 仲間との絆:共に歩む心強い仲間たち

🌈 未来への願い

お子さんの笑顔がもっと増えますように。

あなた自身の笑顔ももっと増えますように。

そして、家族みんなが「今日も良い一日だった」と思える日々が続きますように。

困った時、迷った時は、いつでも「ギリギリセーフはないかな?」と自分に問いかけてください。きっと新しい発見があるはずです。

あなたの子育ては素晴らしい。お子さんも素晴らしい。今日からも、自信を持って歩んでいってください。

🌸 ペアレントプログラム徹底ガイド 完 🌸

すべての保護者とお子さんに

愛と笑顔があふれる毎日が訪れますように

シリーズを読んでくださった読者の皆様へ

「ペアレントプログラム徹底ガイド」全6回をお読みいただき、ありがとうございました。

もしこの記事を読んで「参加してみたい」と思われましたら、お住まいの地域でペアレントプログラムを実施している機関にお問い合わせください。きっと素晴らしい出会いと学びが待っています。

一人で悩まず、仲間と一緒に、新しい子育ての扉を開いてください。

📞 ペアレントプログラム参加のお問い合わせ先

- お住まいの市区町村役場(障害福祉課・子育て支援課)

- 各都道府県の発達障害者支援センター

- 地域の子育て支援センター

- 児童発達支援センター

ありがとうございました ❗

【参考・引用】

NPO法人アスペ・エルデの会『楽しい子育てのためのペアレント・プログラムマニュアル』、2014年

【更新履歴】

2025年10月16日:文章の構成を見直し、内容をより分かりやすく修正。出典を明記。

コメント